结构体系

楞严经分十卷,共几万字,堪称长篇大论,而且义理高深。因此,要看懂楞严经,首先要把握住它的脉络,也就是它的结构体系。古人把这叫做“科判”,也就是按一定的顺序和逻辑关系将经文分成若干部分(简称“分”),有点像现在书籍中的目录。

经文科判的方式有多种。对于佛经,一般按“教-理-行-果”来判,也可以按“信-解-行-证”来判。也有人参照密宗大纲,按“见-修-行-果”或简化为“见-修-果”来判。

还有一种科判方式,就是将经文中的所有内容详细地提取出来,按出现的地方和顺序,形成一个复杂的表格。这种科判方式往往过于琐碎,事无巨细都罗列出来,像迷宫一样,反而看不出逻辑关系。

当然,如果经文本身已经分好,就按经文本身的分法。只不过,佛经本身未必严格按照逻辑体系来展开的。

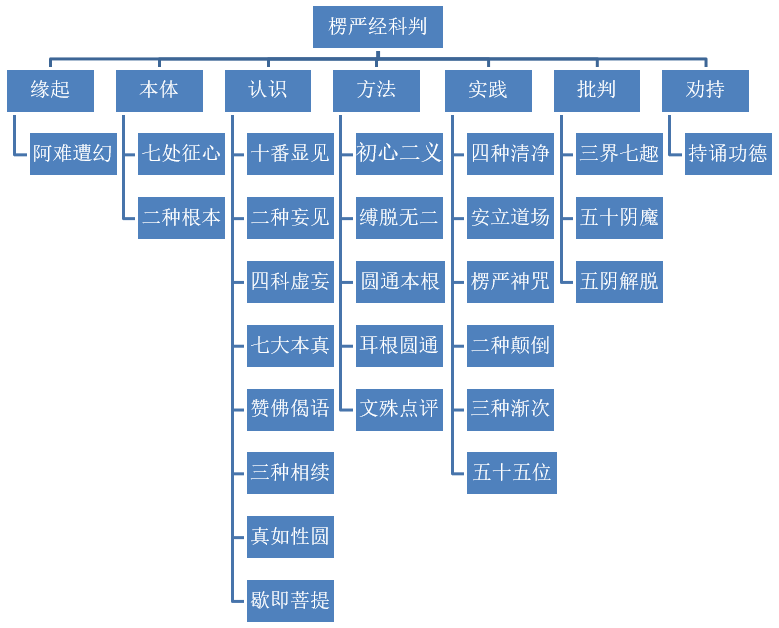

佛陀说楞严经时,非常讲究逻辑性,思维非常连贯和严谨,堪称终极的哲学家。楞严经的缘起是阿难遇色劫,差点被破戒体,于是请佛陀开示。佛陀先谈“常住真心”,即从“心”这个本体出发,再认识“心”的本性及妙用(如来藏妙真如性),然后又谈实际修行的方法,以及实践的渐次和果位,最后批判了修行中的误区(五十阴魔)。

因此,本人认为,可按以下体系来判楞严经:“缘起-本体-认识-方法-实践-批判-劝持”,如下图所示。